リアボックス

|

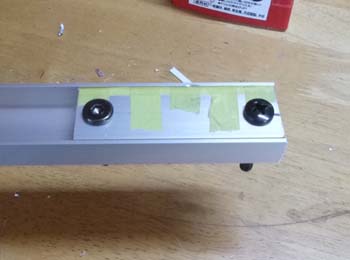

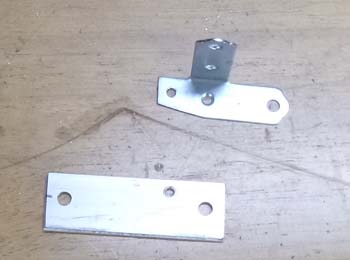

北海道の準備シリーズ リアボックスです。 左右のパニアだけでも十分そうな感じがあるのですが、積載能力はあり過ぎて困る事はないので、 V-MAXで使いっていた箱を使い回して取り付けれる様にします。 本体への取り付けはパニアステーと一体化しているグラブバーのカバーを取った部分。 強度も問題ない代わりに箱を付けたままではシート下へのアクセス(主にETCカードの着脱)が出来なくなります。 その当たりを考慮した上で、「しっかり取り付け」でも「簡単に着脱」を目指して作っていきます。 正直「簡単に着脱」の部分がネックになって3ヶ月程手を付けず放置してました。   とりあえず箱が乗るベースとなる部分を作ります。 グラブバーが斜めになってるので、出来るだけ垂直になる様に斜めにパイプを切って行きます。 何個も切るので治具を作りました。   当初はアルミのパイプを切るつもりが、M12のネジとの相性の関係で水道用のパイプになりました。 加工しやすくていい代わりに強度は落ちるので、完成したら要テストツーリングです。 取り合えず1セット切りました。付けるとこんな感じになります。   単純に付けるだけだと明後日の方を向いてしまうので微調整して行きます。 小一時間やってひとまず右の写真程度にはなりました。 後ろの短い方はナットの隙間に余裕があって調整しやすいのですが、 前側はワッシャー入れる隙間が無い程ギリなので、垂直に近づける作業を苦戦してます。 一応 これ位で落ち着きました。   別に日に作業。 カメラを持って行き忘れたので、いきなりパーツが完成してます。 ベースがハの字になってるのを利用して箱の下側に取り付けて差し込んで固定します。 これで上下左右はほぼ固定されて前後しか動かなくなりました。   さらに別の日。 雨で時間が出来たので先日作ったパーツを箱に取り付けていきます。 箱の中心に来るように線を引き、前後のバランスを見ながら取り付け位置を決めました。 これは珍しく1発でイメージ通りに付きました。   続いて前側。 アルミパイプを切ってスペーサーを作り、M10のボルトで出っ張り(赤矢印)を作ります。 これで横方向へずれる事はなくなりました。 箱の材質は柔らかく強度が心配なので内側はアルミのバーを渡してます。 これでベースと合わせて縦横に補強が入った形になりますが、実際どれだけ有効なのかは不明。 予算節約の為 必要な部品が確定次第で、小出しに部品を買いながら作っていたので今日はここまで。 まだこの状態だと後ろに引っ張れば取れる状態なので、抜けない様にしなければなりません。 もう少し続きます。 -- 2015 06月続き --   箱とベースを固定する為の土台作り。 ステーを付ける為のスペースが無いのでアルミバーの端材と10mmのカラーで作ります。 仮組みしたらこんな感じで大体コの字の所に収まります。 若干アルミバーの方が細かったのでプラ板で調整しました。   T字のステーの折れているヤツを加工してベース側の材料にします。 前側の穴は使いまわしますが、後ろ側には穴を空けました。 箱をつけた状態で大体 直角になる場所に穴を空けてます。 ステーと土台、2つをつけた状態でベースに取り付けます。   前回の最後にカラーをベースに接着剤で付けておいたので、支えながら組む手間が少し軽減してます。 これに土台を取り付けてから、ステーが垂直を向く様に調整しました。   一応最後になる箱の固定を作ります。 まず買っておいた7mmのアルミの棒に小さい穴を空けてRピンを差しました。 抜け止めなのでステーの幅より少し長く切ってから反対側も同じ様にしてます。   ベースのステーの穴も7mmに拡張しました。 左右やって仮組みしたのが右の写真です。これで箱側のステーを付ける準備が出来ました。   箱側のステーはバーを通して現物合わせで位置を決めていきます。 まずバーが通る様に7mmの穴を空けて余分な所をカット。 バーに通した状態で箱をセットしてジャストの位置に印をつけて取り付けを2回やれば完成。

−− 2015/08/06 追記 −−

ステーを取り払ってフックを付けました。1個で30kgの荷重までOKのヤツです。 これしかジャストサイズのが無かったとは言え4個で2千円オーバーの高級部品です。 他のネジ類や裏側の補強は使い回したので、出費は最小限に抑えました。 後 固定はロープで行う事にしたのですが、先端が解れない様に接着剤を塗って乾き待ちなので 固定完了の写真は後日更新します。 *ナイロン系のロープでは無いのでライターで炙ると燃えて終わります。 −− 2015/08/07 追記 −−

−− 2015/09/15 追記 −−   北海道に行った時に新しいアイデアが出たのでやってみました。 場所の関係でフックが付けれない為、引き出しのつまみを使ってます。 これにもロープを引っ掛ける様にすると完全に前後の動きが固定されます。 今まで使っていたロープだと当然長さも足りないので、新調しました。 後 写真も無いちっちゃい変更ですが前側の横ズレ防止ボルトの固定をナットから袋ナットにしました。 ボルトの先が出っぱなしよりは床や畳が痛むのを防いでくれます。 |

のりもの の ぺーじ > versys > リアボックス